【老照片里的金华故事】qiáo

2023-04-03

一座城市

在日日夜夜的漫长步履中成熟起来

城里的人

在家园、居所里出生

在街道、河流里成长

10年、20年、30年、40年

乃至更长的一段时间……

从无到有,从疏离到熟悉

从年轻到老迈,从黑白到彩色

一张张老照片

记录着这些生命的鲜活存在

与精神的灵性飞动

老照片里,我们的城市说话、做梦、呼吸、歌唱,诉说着自己的故事……人在城中,城因人兴,这里有你我共同的回忆,有城市的脉动与声音。

桥下外婆在讲着那故事

坐在桥上看到

星星掉进了那条小河……

“垛桥” 与“浮桥”

南北始相牵

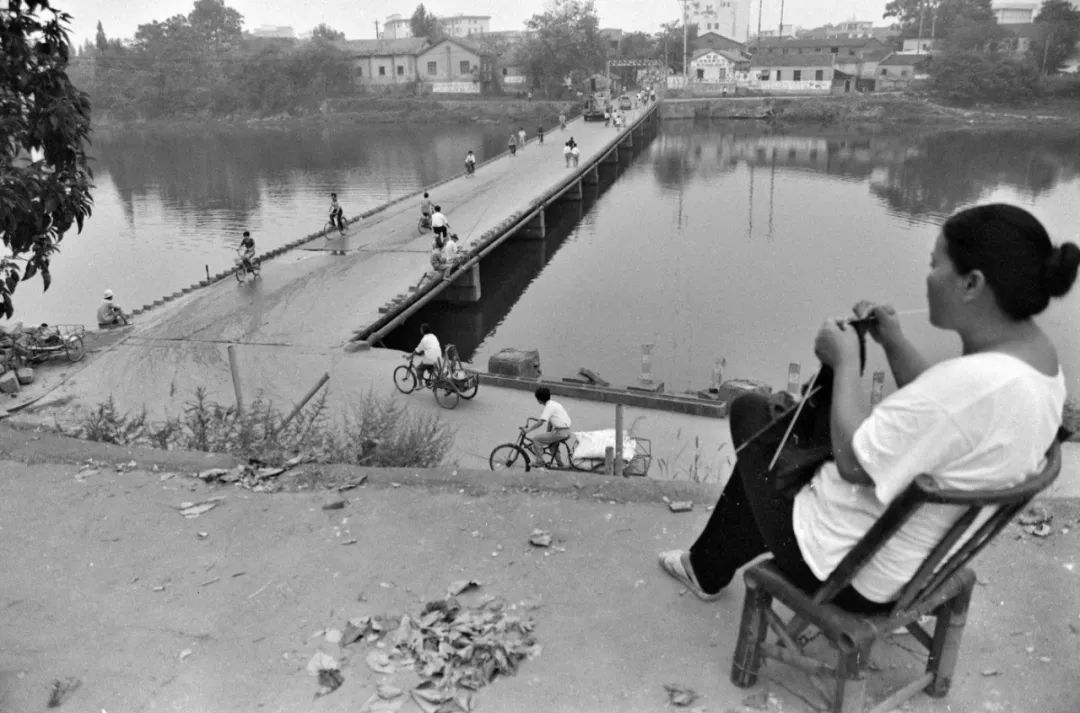

1995年,上浮桥

1995年,上浮桥

1993年,金华江面上的摆渡船

1995年,通济桥引桥的人行楼梯

桥上,金华城的速度

1996年,东市大桥(宏济桥)建设启动

1993年,燕尾洲鸟瞰

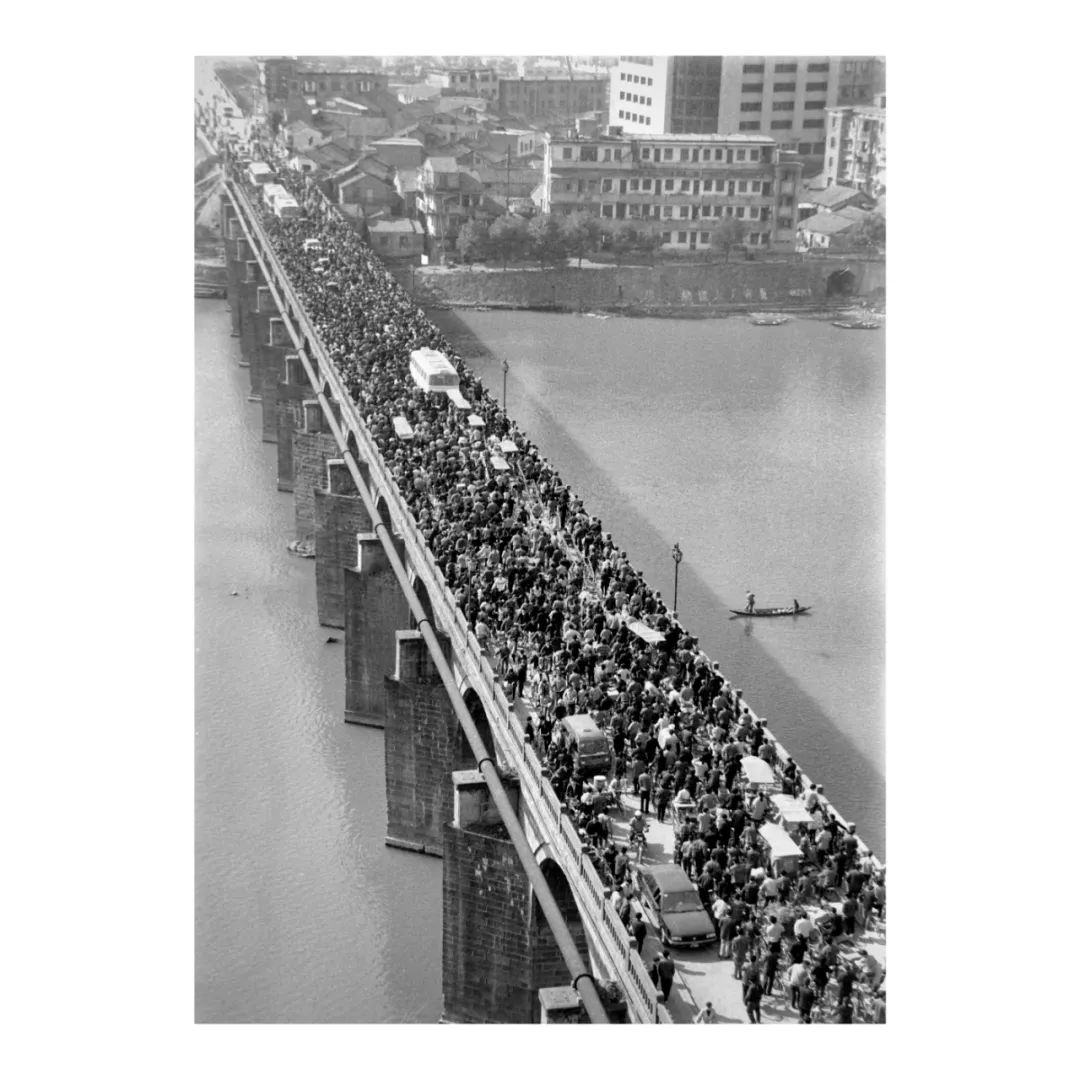

1993年,通济桥上密密麻麻的人群

2010年,通济桥堵车

1996年,双龙大桥通车