东苑小学开了个“博物馆”,“千年历史”由孩子们原创

2022-11-10

金华新闻客户端11月10日消息 记者 钱媛

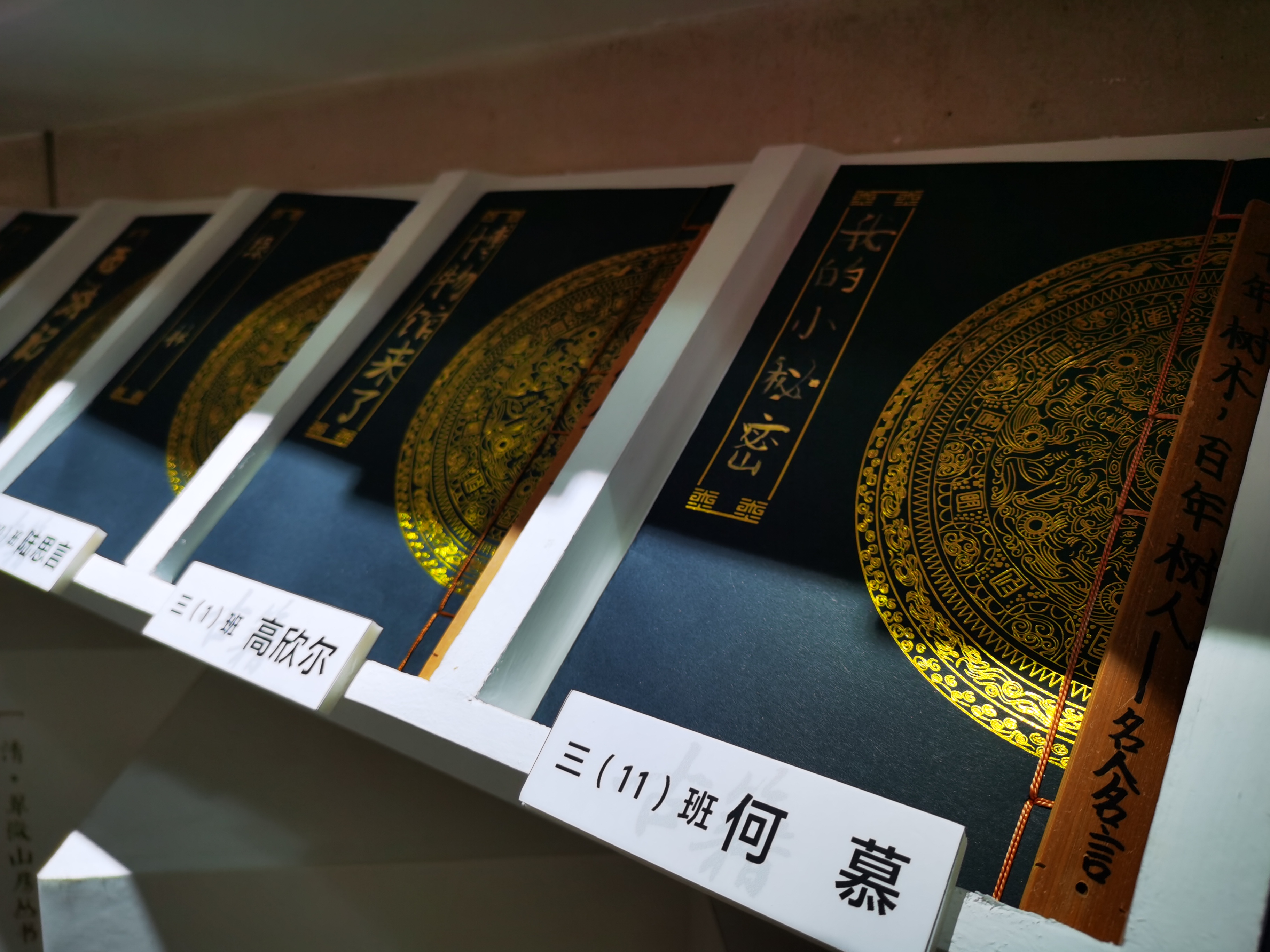

一个个被修复的陶罐、一张张生动的婺剧脸谱、一本本精致的线装书、一枚枚有趣的篆刻……今天上午,一场主题为“遇见·千年之光”的学生作品成果展在金华市东苑小学展出,这个是该校与金华市博物馆联合推出的“博物馆来啦”系列课程的成果展。

记者在现场看到,展览上的一件件作品,皆由该校孩子们原创设计、制作,既有陶瓷修复作品、印章篆刻作品,还有绘画、面具、古籍等,展品数量丰富多彩,充满了童真童趣。

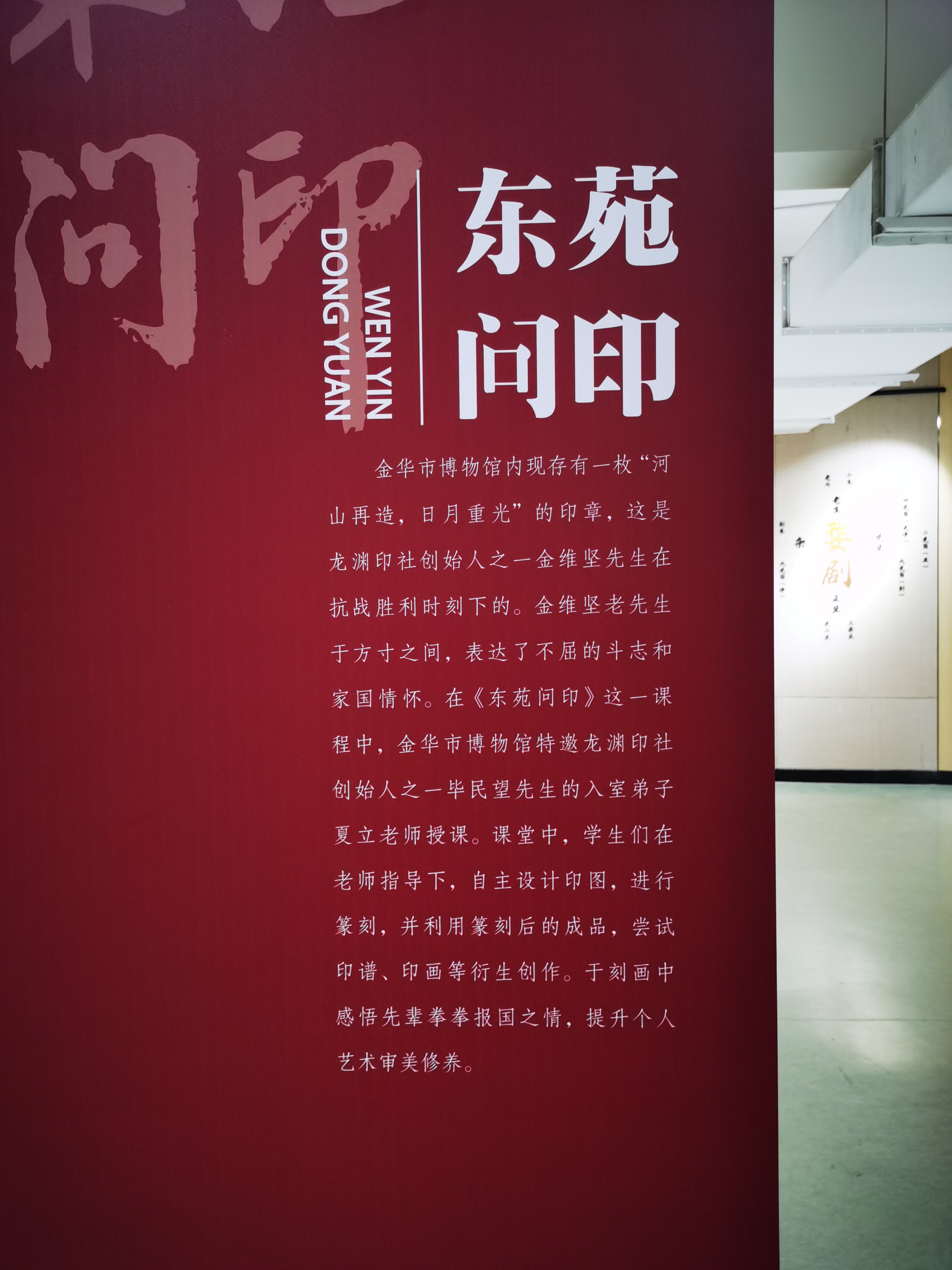

本次展览分为“诗路上的金华名人”“小镜仔回家记”“从一粒米溯上山文化万年‘稻’路”“品味婺州窑”“探寻婺州古城的秘密”“我与古籍零距离”“东苑问印”“我的婺剧脸谱”八个单元,全方位呈现了孩子们在文博课程中自由探索、小组讨论、手工制作等精彩瞬间及实物成果,现场共有230余件展品。

据了解,随着“双减”不断推进,为充分活化博物馆文化资源,金华市博物馆推出“博物馆来啦”进校园项目,东苑小学以固定拓展课形式与其开展长期合作,双方逐步构建了有文化、有趣味、有意义、多元化的馆校合作教育共同体。自今年2月项目开展以来,“博物馆来啦”进入东苑小学达13次,很好地拉近了孩子们与文物、文化遗产的距离。

据东苑小学副校长陈肖霞介绍,“博物馆来啦”的课程设计十分生动、有趣,既包含了丰富的历史知识,更有文化记忆的体验操作。比如“婺绣初试”,通过婺绣体验,让孩子们了解婺绣之一金华地区刺绣工艺的发展变化与艺术魅力;“金缮的秘密”则运用纯天然材质修补残缺器物,让灵孩子们体验金缮修复的美丽,感受“残缺的美丽”;“我与古籍零距离”,通过让孩子们亲手体验线装本,学习古籍装订形式,从而了解古代书籍的发展历史,感悟知识传播的日新月异……

四(4)班女生章欣玥说,她特别喜欢上博物馆课程,因为“那里有一粒粒有趣的最早炭化稻米,有一本本我们自己制作的‘绳书’,还有用五颜六色的颜料涂抹的脸谱”,这些有趣的尝试和体验,让她爱上了中国传统文化。

“我最喜欢修复陶器,这个过程十分有趣。首先,我们需要拼碗,再用胶水粘碗,这个过程看似简单,其实考察修复者的观察力和分析辨别能力。”五(6)班的周家悦告诉记者,希望自己长大后能成为一名文物修复大师,让一件件古代器物在今世依然焕发光彩。

“为什么我的向日葵种子不会开花?现在,终于找到答案了!”在这场展览中,二年级女生张歆悦有了新的发现。在“种子的传奇”上山文化展区,她看到了“一颗种子的成长过程”,明白了种子生长需要的一些条件。原来,光照和施肥的不合理会让向日葵开不了花,“进入花期后,如果光照不充足,向日葵就无法开花。如果长期没给向日葵施肥,就会长不大,枝条瘦小也会无法开花”。

“这样的博物馆课程,很受孩子们欢迎,它让遥远的文博知识一下子变得可亲而有趣!”金华市东苑小学教务处主任钟慧英老师是市政协委员,今年“两会”期间就“馆校结合”的内容提交了相关提案。业内人士一直在探究如何将丰富的博物馆资源转化为学校教育教学资源,满足学生对知识的渴求,让学生在校园就有机会接触历史文化,她认为,像这样形式新、趣味足的系列博物馆课程,一方面让文物在校园里‘活’起来,让文物说话,让历史说话,让文化说话,更让孩子在校园就能触摸历史,倾听历史的回声,真切感受到学习的乐趣。

据了解,除了东苑小学,今年“博物馆来啦”课程已在我市12所中小学、4家幼儿园开展,并与东苑小学、金师附小、南苑中学三所学校确定长期合作关系。2022年,金华市博物馆推出有关宋韵、上山文化、种子传奇等展览,共进校园30场。其中,种子传奇课程与李渔小学等学校进行深度教学合作,将展览充分融入科学课当中。

“一山一水,金华风光绮丽;一砖一瓦,古婺文化深厚。”金华市东苑小学校长倪崚嶒告诉记者,人类只有“穿越历史”,才能更好地“牵手未来”。博物馆,是保护和传承人类文明的殿堂;学校,是立德树人创造未来的摇篮。随着“双减”政策深入推进,金华市东苑小学在无边界教育理念的指引下,走出课堂,走出校门,走进社会,积极探索“馆校合作”,通过“博物馆来啦”系列拓展课程,逐步构建了有文化、有趣味、有意义、多元化的馆校合作教育共同体。

千古风流,赋能成长。倪崚嶒说,此次“遇见·千年之光”主题活动,呈现了孩子们用自己小手创造出的“千年历史”,展现了他们在课程中自由探索、小组讨论、手工制作等精彩瞬间及实物成果。透过这些照片、文字和实物,能清晰地看到孩子们一路走来的收获与成长。